痛みがコントロールできないときに

歳を重ねれば重ねるほど、傷に過敏になる。小さな傷が増えるだけかもしれない。

料理をすれば指を切る。

執務室で机に脚をぶつける。

知り合いが増えて別れが生まれる。

自分を保護していた膜は成長とともに剥がれて、傷にさらされる機会が多くなる。

痛みを感知して自分と向き合う。身体との付き合い方や距離感を考えて、コントロールに励む。コントロールするという名目で、自分を騙す技術ばかり上達する。

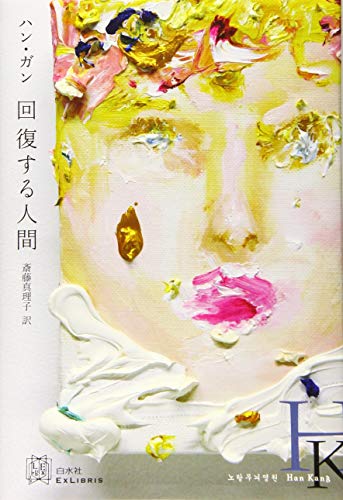

ハン・ガンの『回復する人間』を読んだ。

彼女の作品には一貫して、衰弱が詩的に描き出されている。

この作品は痛みを伴いながら回復に向かう人間たちがテーマの短編集。

出だしは「明るくなる前に」という短編で、死んだ鳥に触ろうとする子供とそれを注意する親との会話から始まる。

「触っちゃだめ」

「どうして?」

「死んでいるじゃない」

「死んだら触っちゃいけないの?」

私たちは穢れという概念を後天的に学んで、無意識に禁忌へカテゴライズする。

おそらく、自分には理解しえない全くの別物だと感じるから。

排除して隅に追いやって、最初から存在しなかったかのように振る舞うのが合理的な対処だと信じ込む。

ページをめくると、葬式のシーンに移り変わる。

主人公の友人は、自分が弟の腹膜炎に気づかなかったせいで彼を死なせたと後悔する。

弟が腹痛を訴えた際に、時間がないから自分でタクシーを拾って病院に行くよう促してしたのだ。

物語の後半で、この後悔に対して主人公はこんな言葉を思い浮かべる。

「そんなふうに生きないで、私たちに過ちがあるとすれば、初めから欠陥だらけで生まれてきたことだけなのに。(中略)誰の非難も信じないで」

主人公は実際にこの慰めを口にすることができないまま、その友人を事故で喪う。

彼女は自分の分のみならず、友人の分も、後悔、苦痛、自責の念を引き受ける。

思い出をつぶさに並べ立て、噛みしめるように回想したのちに、回復へと向かっていく。

「エウロパ」も良かった。

主人公の青年は女性になりたいし、男性として女性を愛している。

憧れの女性にセットをしてもらい、女装して街を歩く間、ひたすら周囲の視線に耐える。

彼女の厚意に甘んじながら、彼女が元夫から受けた(おそらく精神的な)暴力を想像する。

自分の傷を忌み嫌うだけでは、永遠に痛みはまとわりつく。

自分自身に感じる倒錯や不安定さ、他人からの奇異の眼差しをありのままに受け入れないと、感じている痛みを軽減することはできない。

ただ、他人の痛みを想像して引き入れることで、自分の痛みを感知しやすくなることはある。

回復には痛みは伴うけれど、孤独に戦わなければいけないわけではない。

人は想像力さえあれば、孤独になることはない。